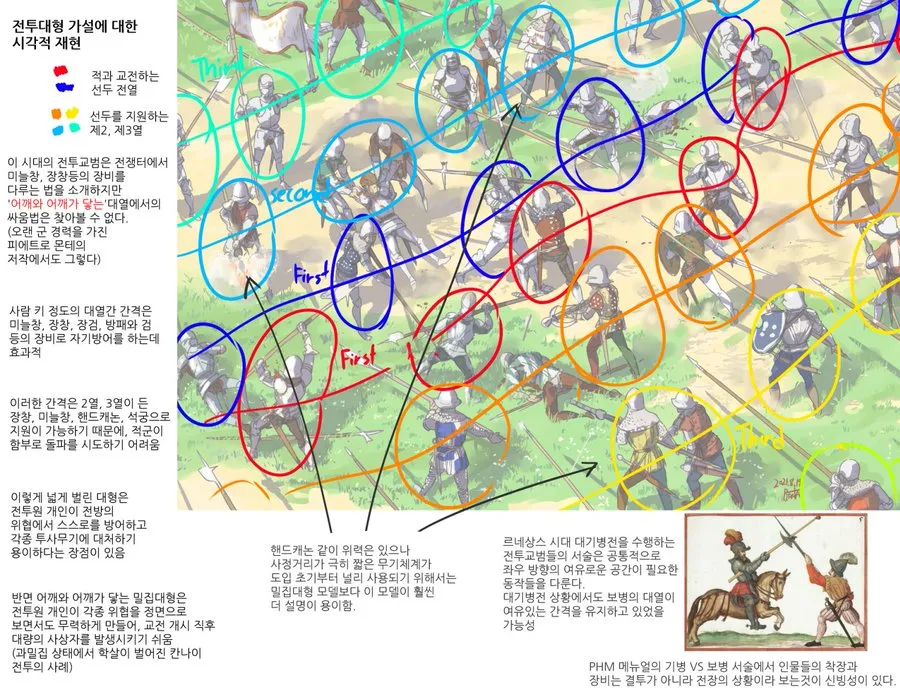

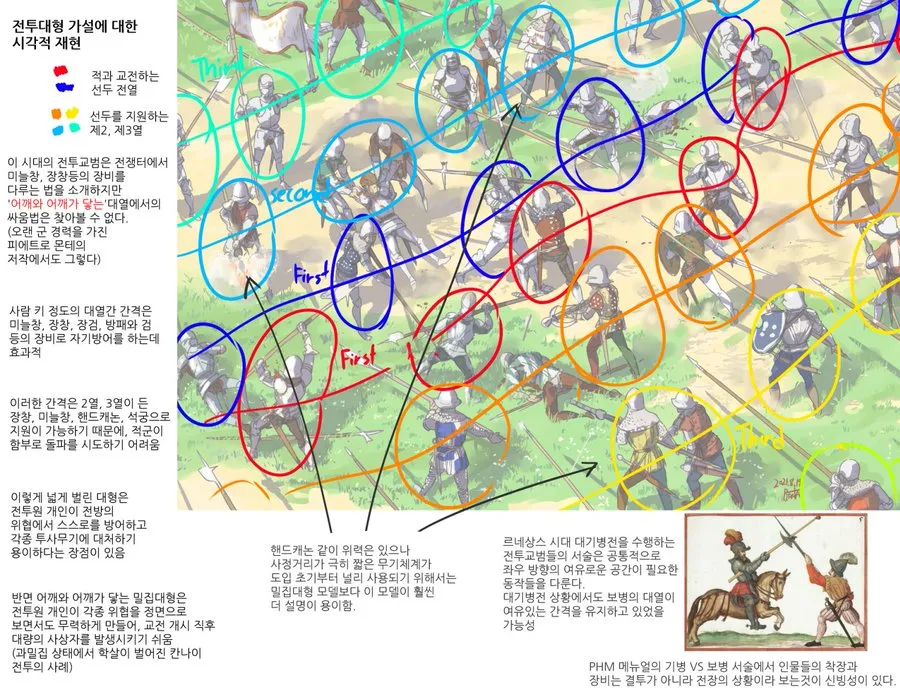

흔히 사람들은 근세 이전의 백병전 대형을 어깨 맞닿을 정도의 빽빽한 밀집대형으로 생각하는 경우가 많습니다. 보통 영화나 서브컬처같은 미디어에서 위 그림처럼 묘사하는 경우가 많아서 생각하는게 아닐까 싶습니다.

특히 장창병들이 기병 상대로 창벽을 만들고 버틴다는 이미지 때문에 이런 얘기를 많이 듣는데, 실제 장창 방진은 이보다 훨씬 널널했습니다.

대략 두 병사의 어깨 사이 간격을 1~2m, 최대한 대형을 좁혀도 40cm 정도 간격은 있을 정도였습니다. 현 시대 군대에서도 실제 보병이 밀집대형으로 행군 할때도 저렇게 밀집하지 않았습니다.

예를 들어 고대 역사가 폴리비우스는 마케도니아식 팔랑크스를 묘사하며 통상적인 대형은 병사들 사이에 4큐빗(약 1.8m)의 간격을 두어 5열까지의 병사가 정면으로 사리사를 내민다고 묘사되어 있습니다.

그 이유는 크게 셋을 들 수 있는데,

첫째는 어느 정도 간격을 띄워서 서야 적 대열과 접촉했을 때 한번에 전투에 참여하는 인원 수가 늘어난다는 점이며 적에게 숫적 우위에 있다고 착각하게 만드는 효과(부대 규모가 더 커보입니다.)

둘째는 창의 운용은 가만히 내밀고 서있는 게 아니라 접근하는 적에게 적극적으로 내찌르며 파고드는 일을 차단하는 것이라는 점,

셋째는 너무 밀집해서 서면 오히려 부대가 제대로 움직이지 못해 기병이나 경보병의 먹이감이 되어버린다는 점입니다.

중세 시기 중보병들도 사정은 비슷했기에 아래처럼 짧은 폴암을 든 중보병만으로 기병을 상대해야 하는 게 아니라면

중보병대같은 다른 병과들은 위처럼 밀집해서 인간 벽을 만드는게 생존성이 가장 높았고 그 외 전술때는 대부분 영화의 한 장면처럼 저렇게 밀집 상태가 아니였습니다.

중보병 간의 힘싸움은 이렇게 서로 장검이든 망치든 개인 병기를 휘두를 만한 간격을 두고 싸우는 게 일반적이였습니다.

진형에 있어서는 최소한의 대형만 맞추고 개인 기량을 발휘할 만한 여건을 맞추고 싸우도록 진영을 구성했습니다. 또한 로마의 경우도 최소 서로의 간격은 1m 이상 구성해주었습니다. 그 이상으로 밀집하는 경우는 테스투도처럼 투사무기를 막으려고 방패벽같은 특수한 상황이 아닌 이상 거의 없었습니다.

흔히 우리들이 알고있는 그리스식 팔랑크스는 어깨 사이 간격 약 1m로 그나마 좁은 편이었고 마케도니아식 팔랑크스는 그 긴 사리사를 5열까지 앞으로 내밀기 위해 어깨 사이 간격을 2m로 간격을 두는 정도였습니다.

예외적인 전술로는 파이크 앤 샷입니다 막판에 파이크 방진끼리 붙을 경우에는 예외적으로 앞쪽 3개 열이 간신히 앞으로 창을 내밀 수 있을 정도로 대열을 좁혔습니다. 더 묵직하게 때려박는 쪽이 이기다보니 최대한 부대의 질량을 끌어모으려고 했습니다. (그래서 앞에 있는 사람의 경우 찔려 죽는걸 알고도 밀려서 들어가졌습니다)

파이크 앤 샷 전술이 확립된 17세기의 교범을 정리해둔 A Discourse of Military Discipline에서 장창 대열 짜는 부분을 보면 각 병사 사이에 좌우로는 3.5피트(약 1m), 앞뒤로는 7피트(약 2m) 거리를 확보로 명시되어 있습니다.

단 전열보병은 맨 위 장면처럼 교범에서 착검시 대검을 옆으로 돌리지 말고 앞으로 돌려잡으라고 되어 있습니다. 그러기에 매우 빡빡하게 이동한걸 알 수 있습니다.